今回は、濃さの問題(濃度算)について勉強します。食塩水の重さをもとにしたとき、とけている食塩の重さの割合を、食塩水の濃さ(濃度)といいます。

食塩水の濃さの公式を理解して、濃度、食塩の重さ、食塩水の重さを計算できることが基本です。面積図や「塩の水」の図を使う方法もありますが、確実に計算できるようにしましょう。

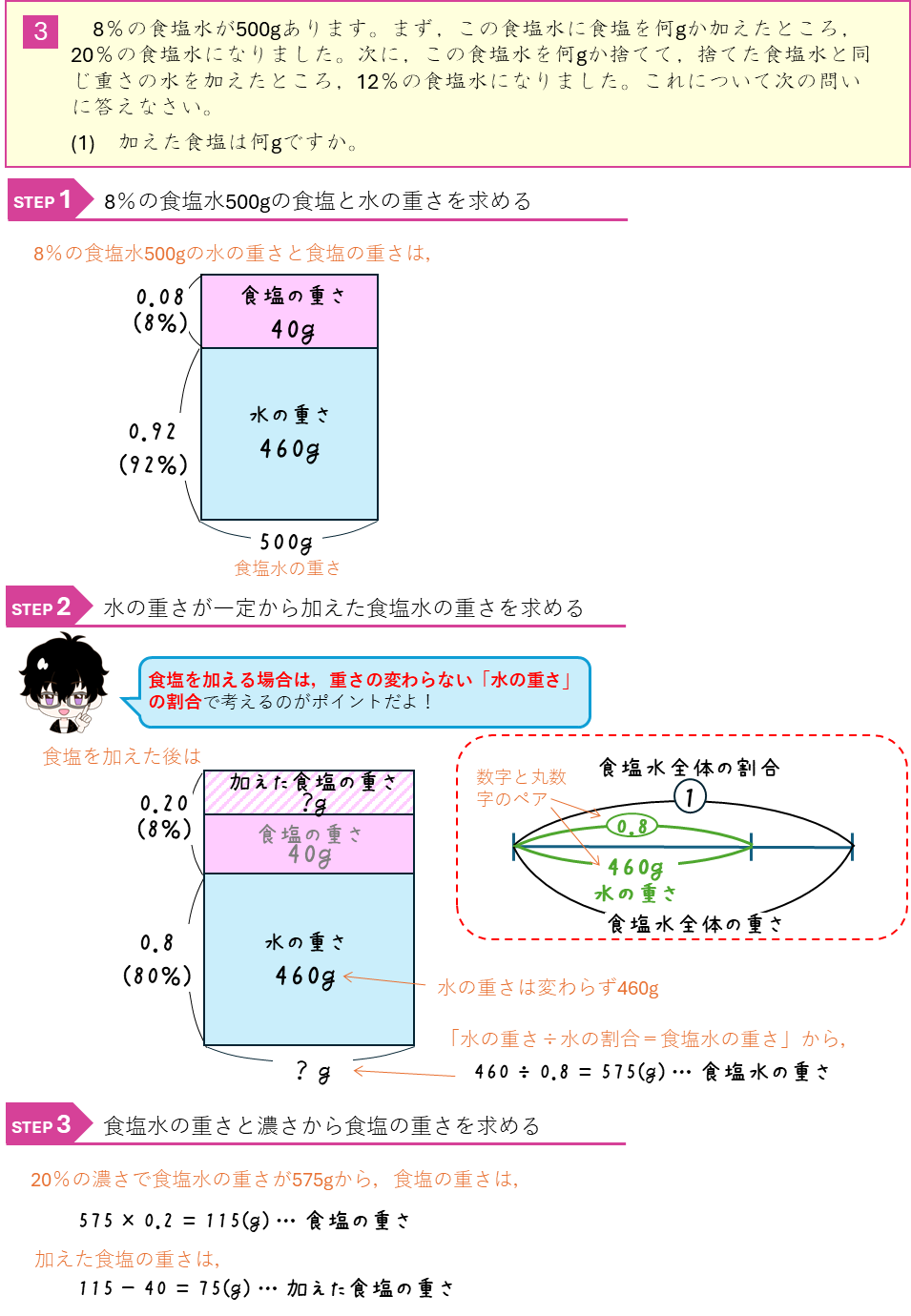

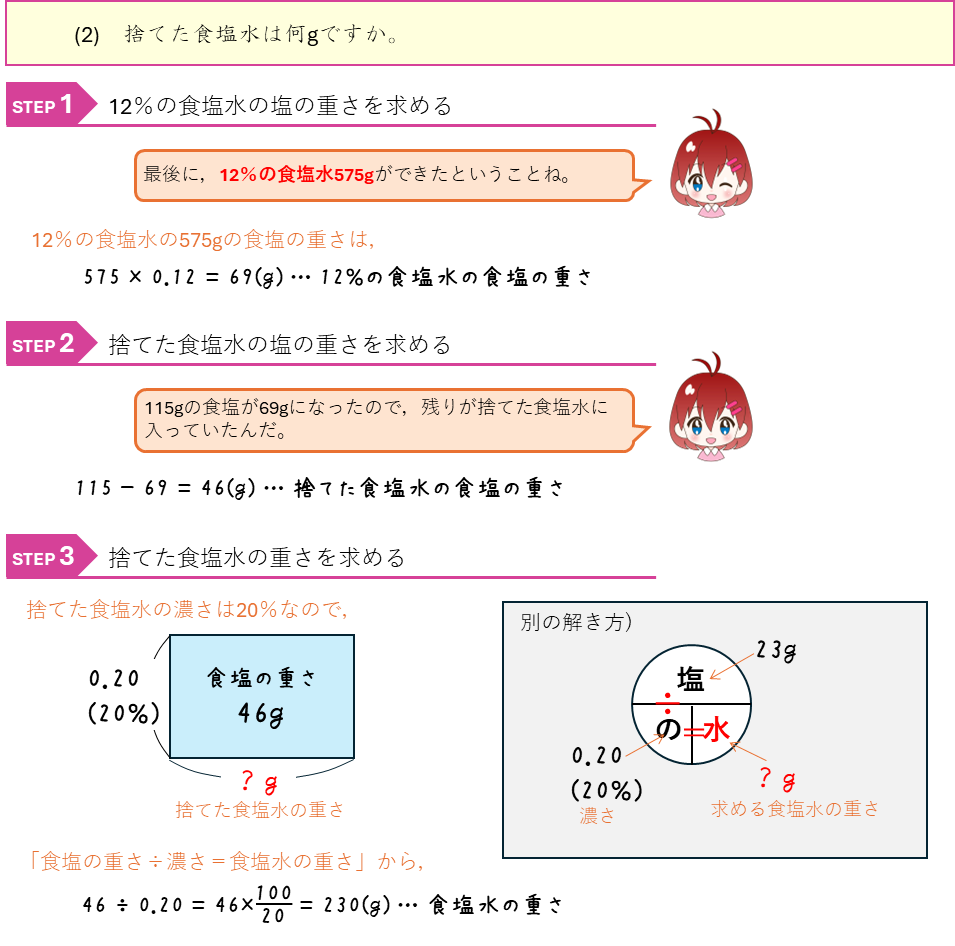

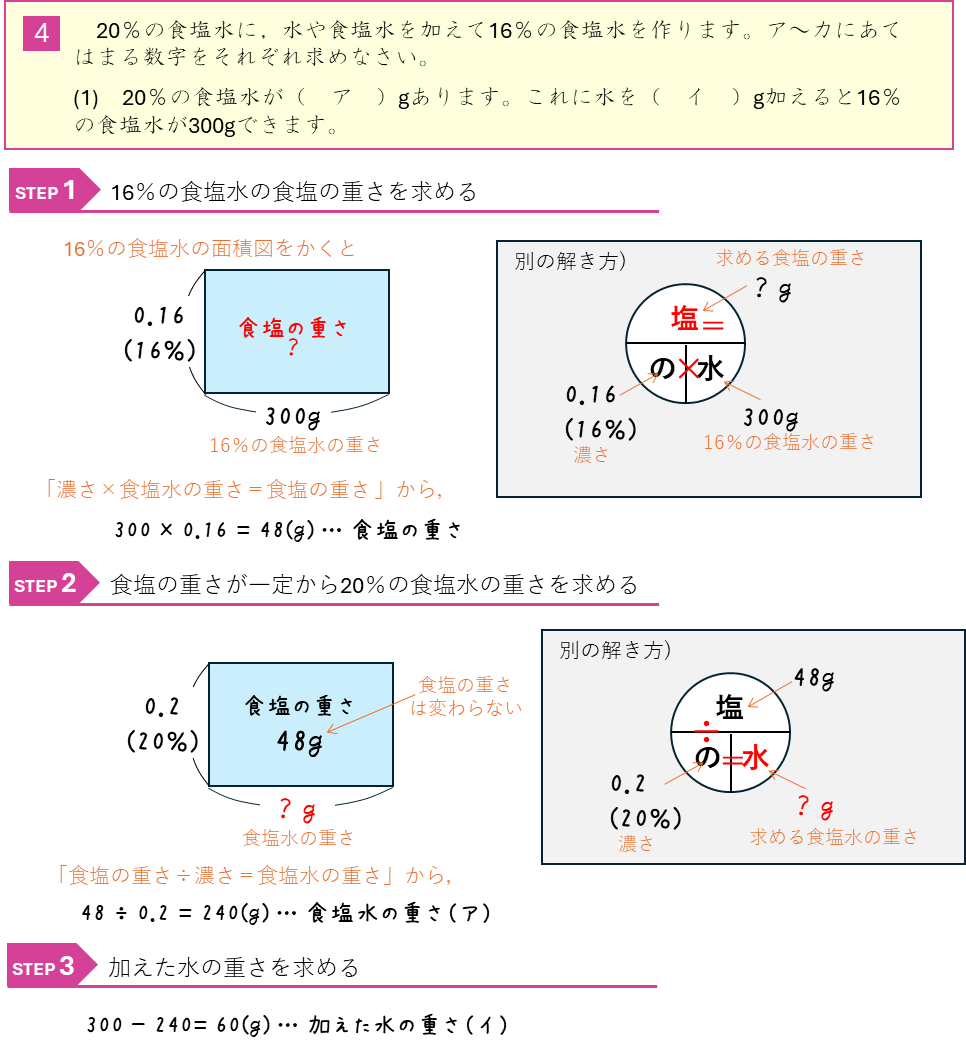

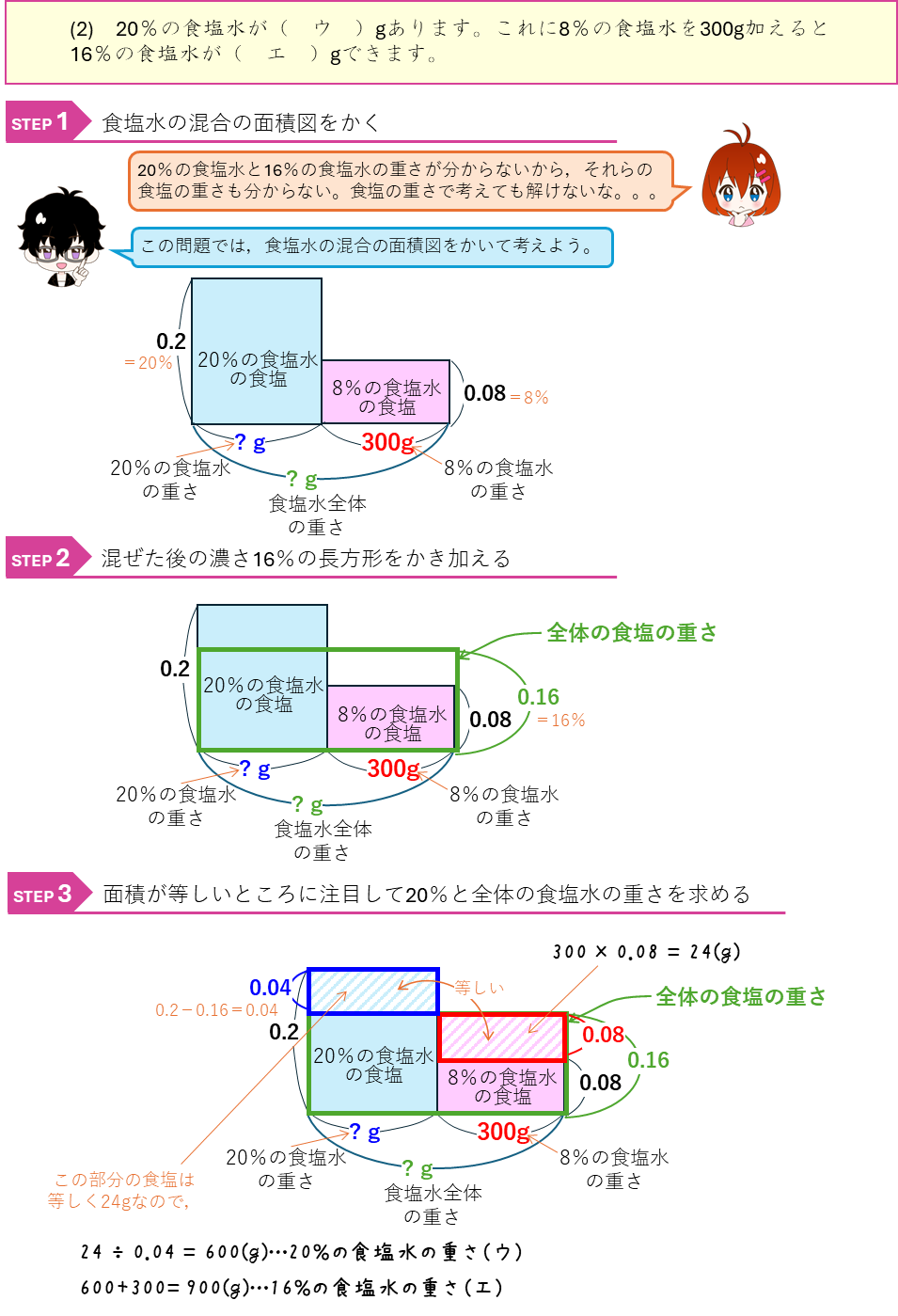

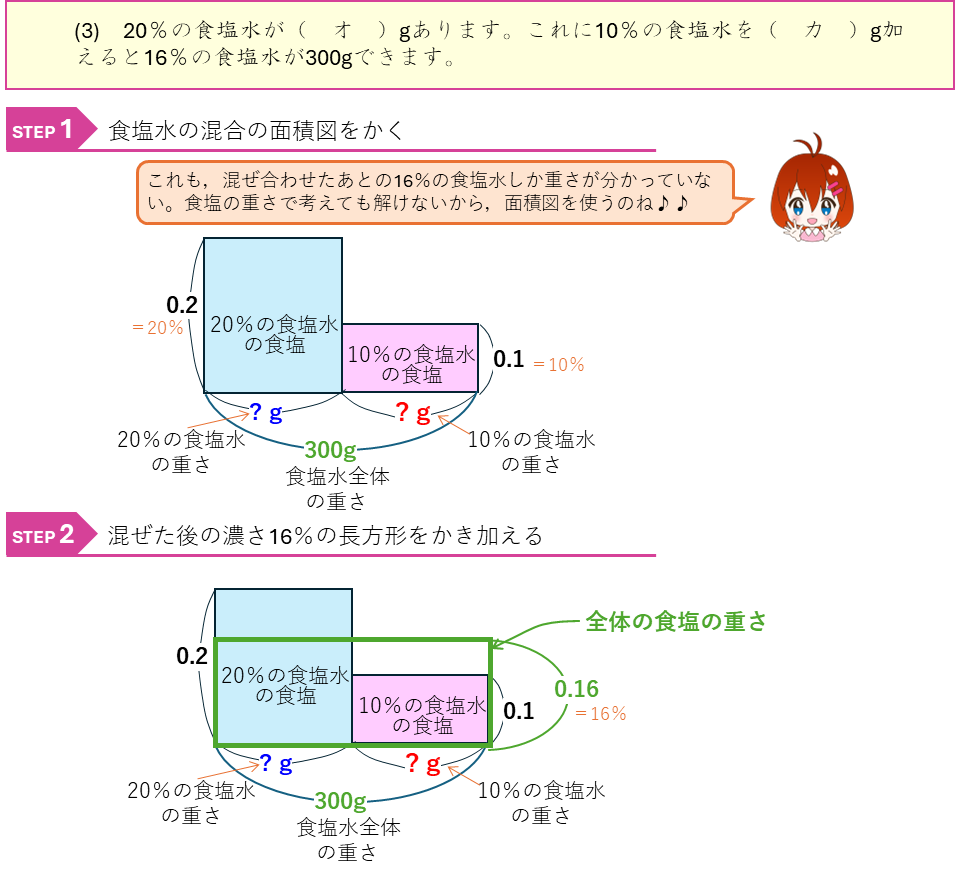

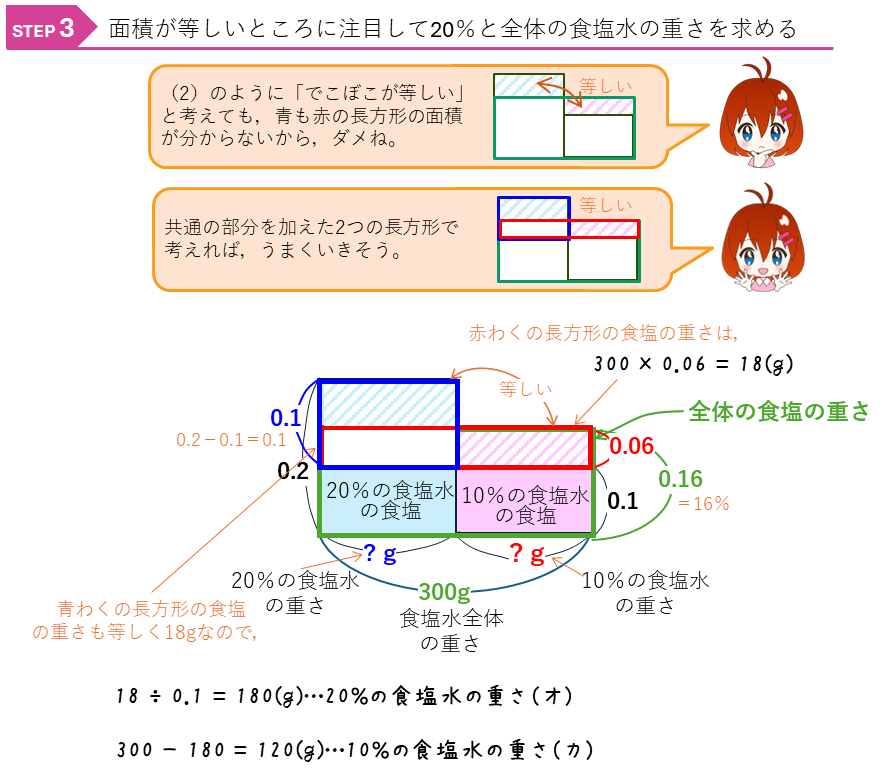

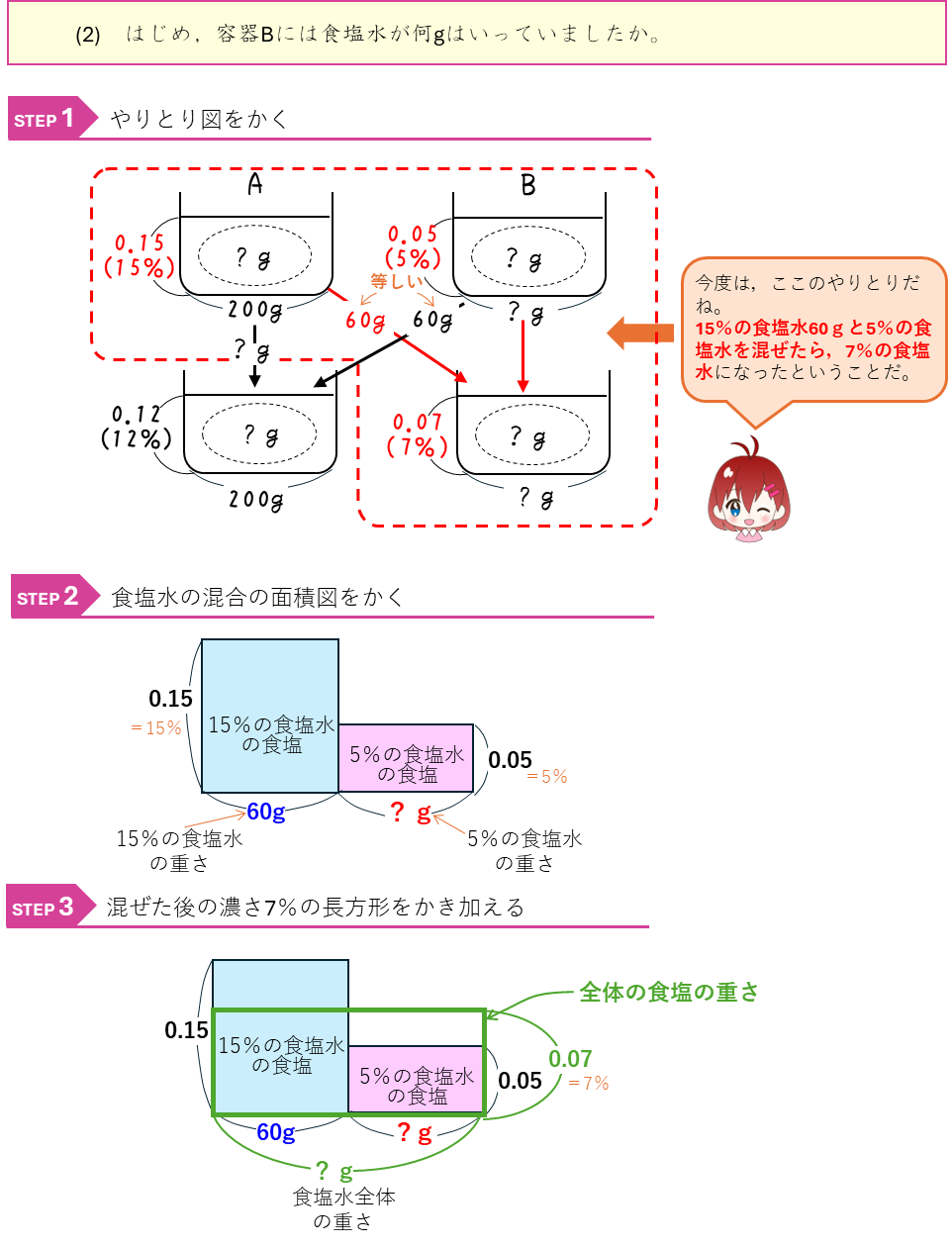

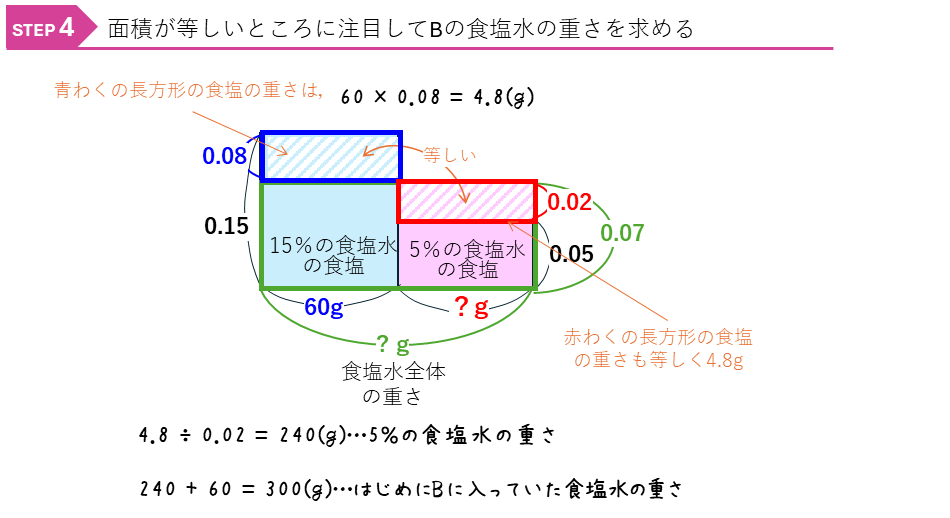

水を加えたり、蒸発させて濃さを変える問題では、前後で変化しない食塩の重さ、食塩を加える問題では、前後で変化しない水の重さに注目して解きます。濃度の違う食塩水を混ぜ合わせる問題では、面積図を使って解く方法を理解しましょう。

「比」について学習した後の5年下第16回では「てんびん図」を使う解法を学びますが、これを使うにはまだ早いです。今回は、公式や面積図を使って、濃度、食塩の重さ、食塩水の重さがしっかり計算できるようにします。これによって濃さの問題だけでなく、ほかの割合に関する問題の理解も深めましょう。

(四谷大塚 予習シリーズ算数 五年上の解説です。テキストは四谷大塚から購入してください。)

解説

食塩水の濃さ(濃度算)の公式

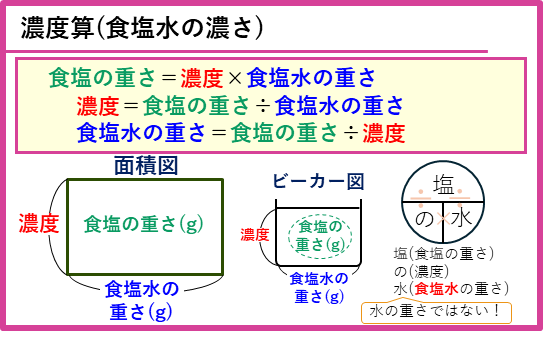

食塩水の濃さ(濃度算)の公式をまとめます。この3つの式のうち、積の形の式

食塩の重さ=濃度×食塩水の重さ

から面積図をかけば、残りの式を作ることができます。

ビーカー図は、形がビーカーになっているだけで、面積図と同じものです。食塩水のやりとりの問題では、ビーカー図で書いた方が雰囲気がでるかと思います。

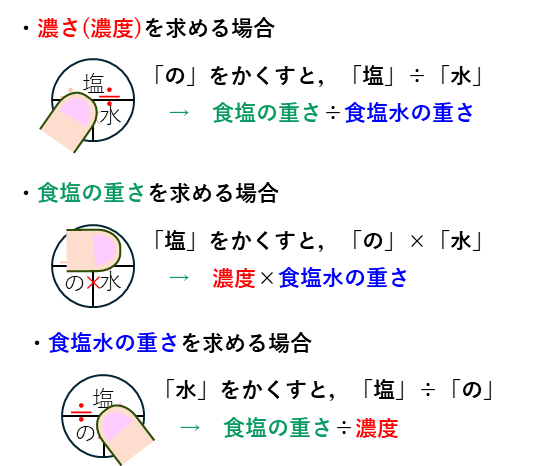

「塩の水」の図

「塩の水」の図を使っても、食塩水の濃さの公式を作ることができます。

「塩の水」の図は次のように使います。

濃度算の面積図による解法

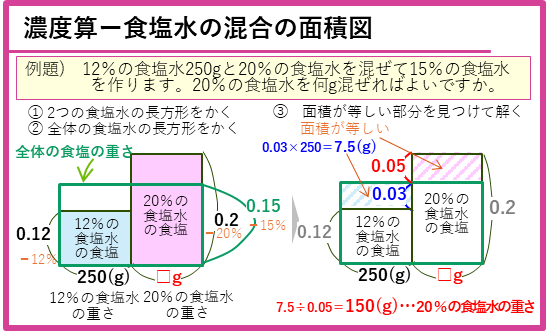

2種類の食塩水をまぜる問題では、面積図をかいて解きます。

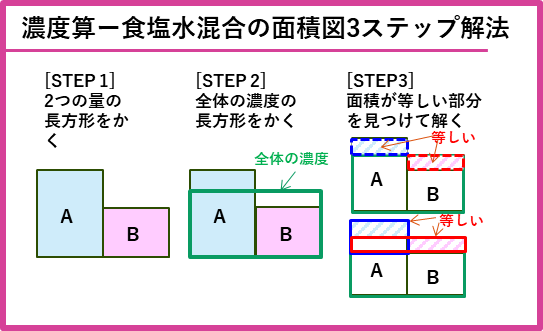

この例題のように、2種類の食塩水と、混ぜた後の全体の食塩水の3つの長方形をかいて、面積(食塩の重さ)の等しい部分を見つけて解いていきます。次の3ステップ解法として覚えましょう。

濃度算の面積図による解法については、次の記事も参考にしてください。

練習問題

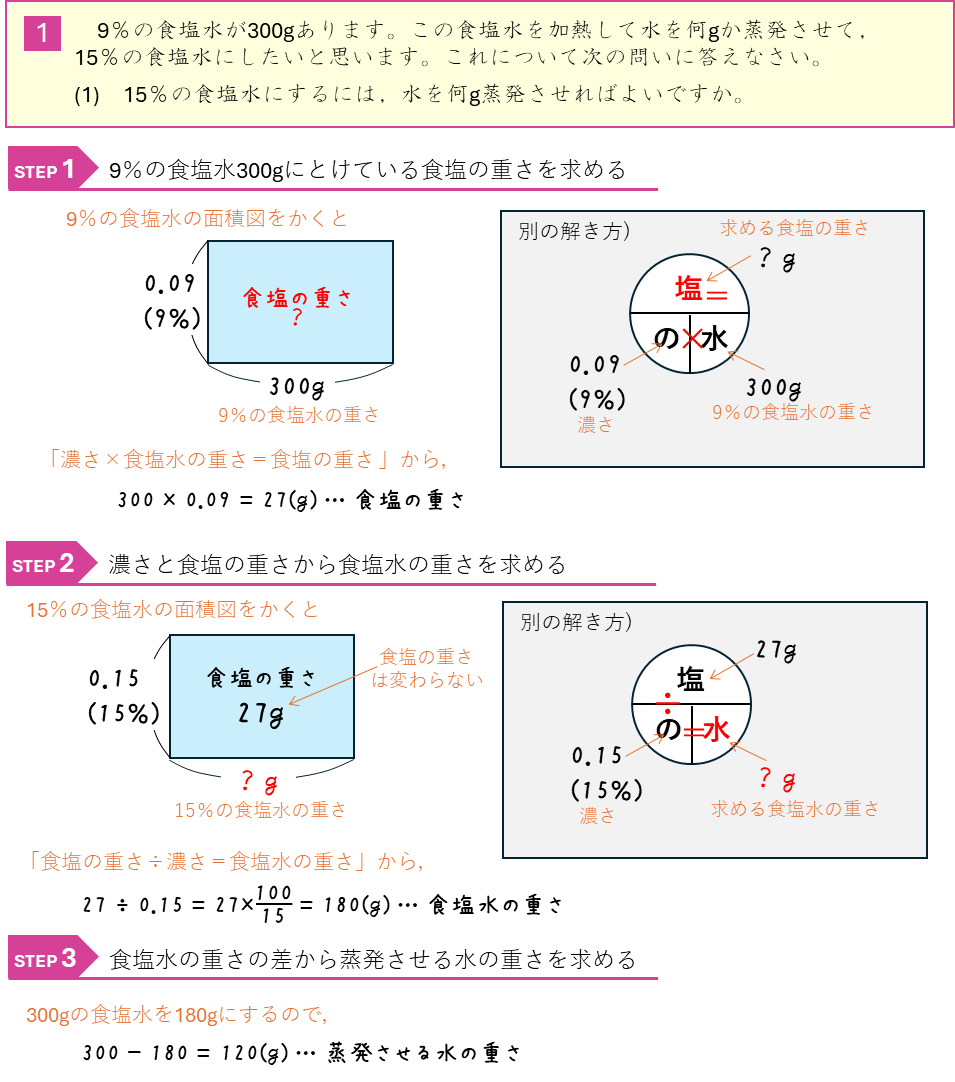

濃度算ー蒸発させる

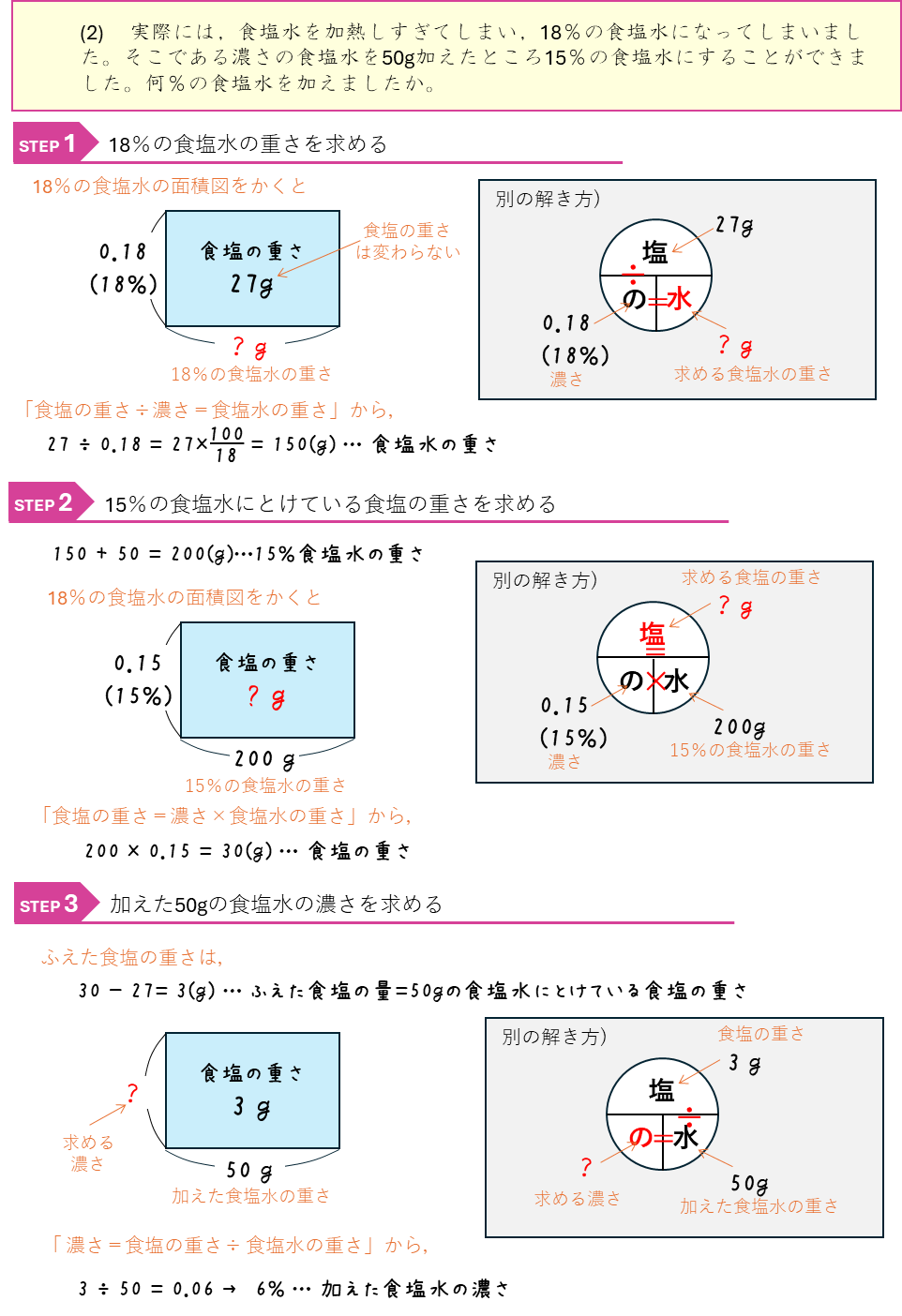

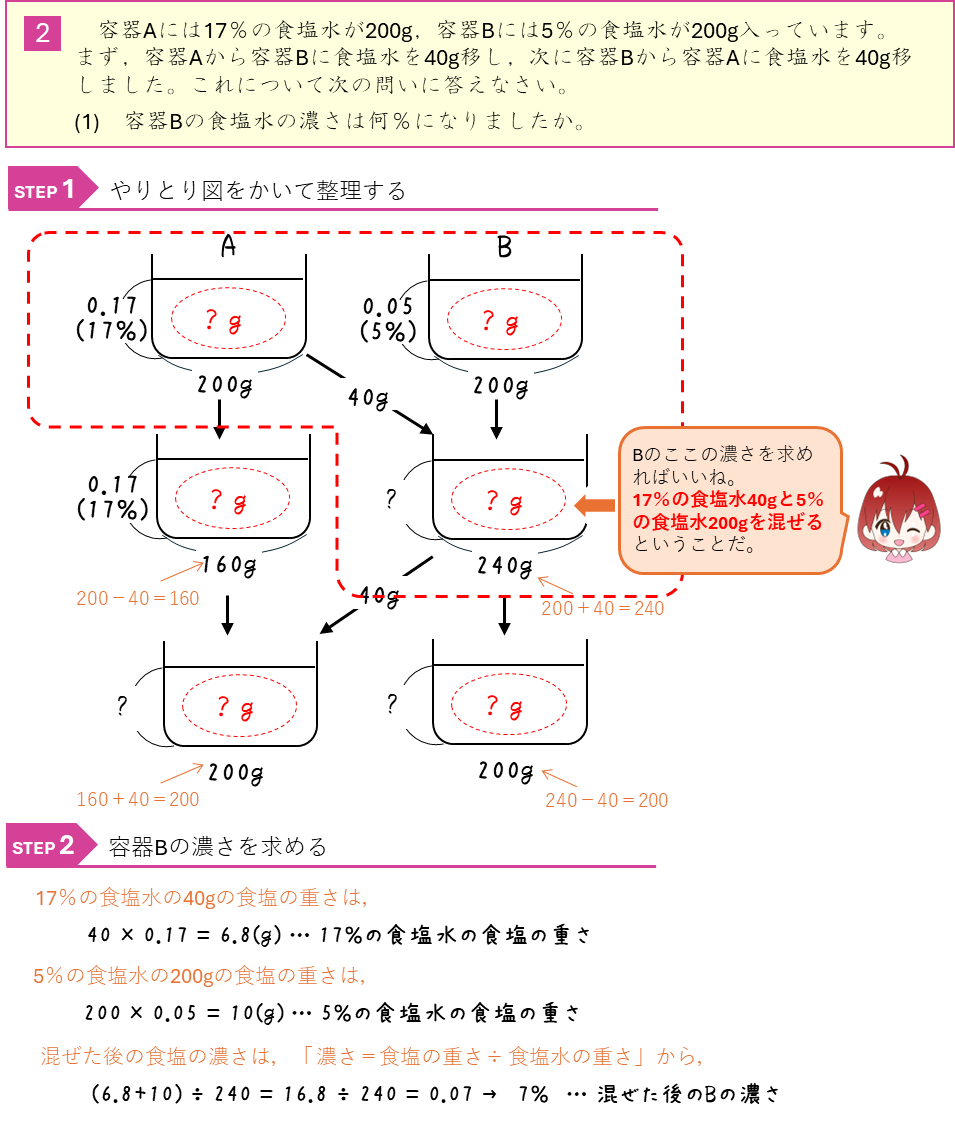

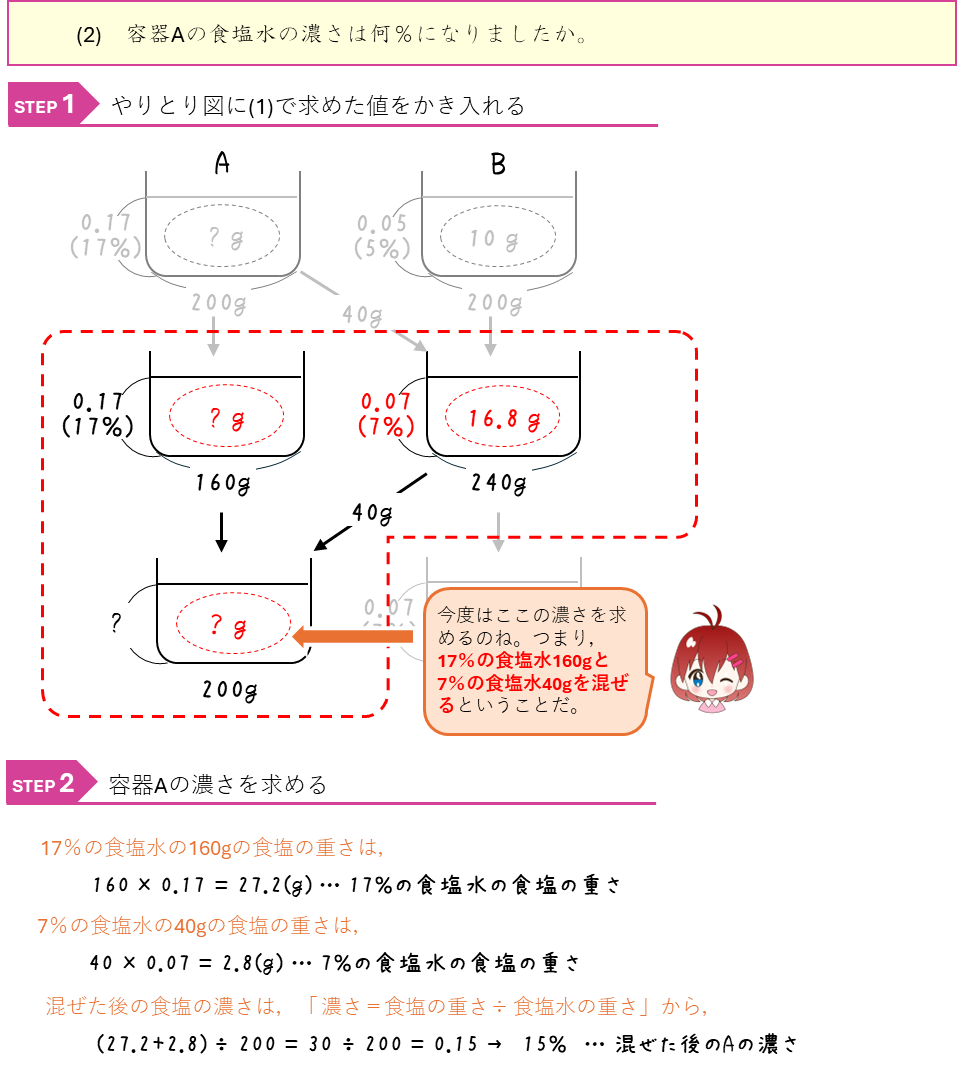

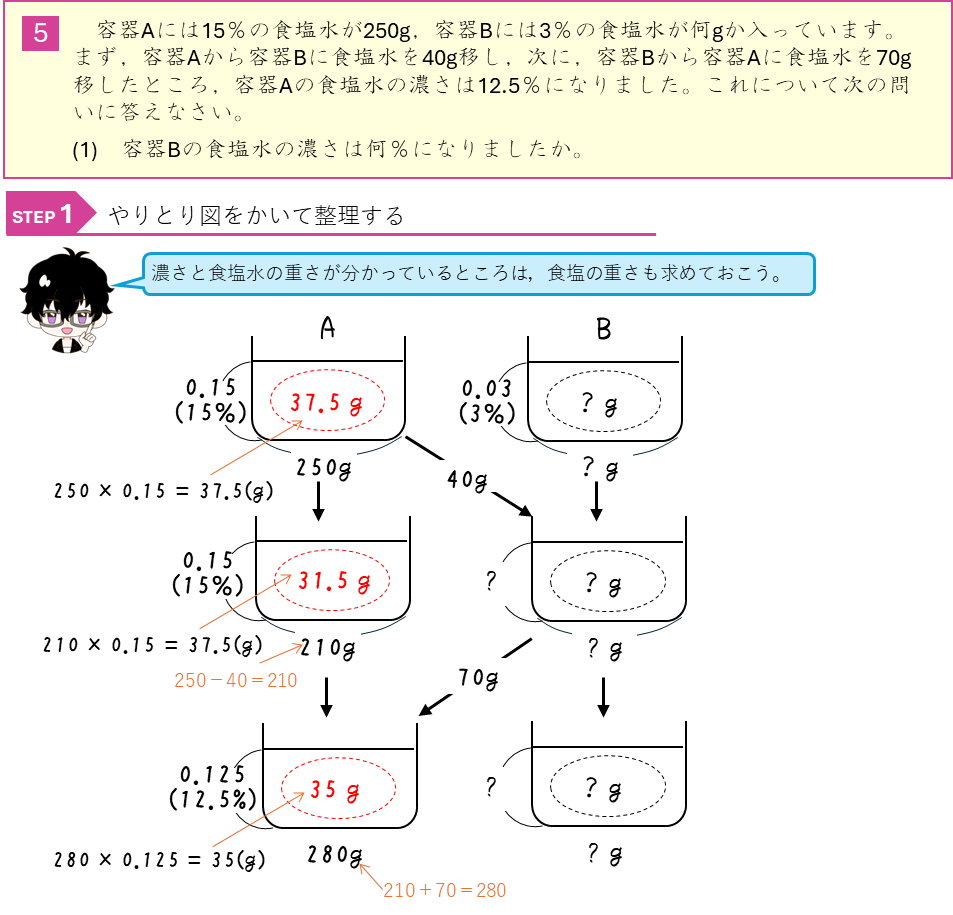

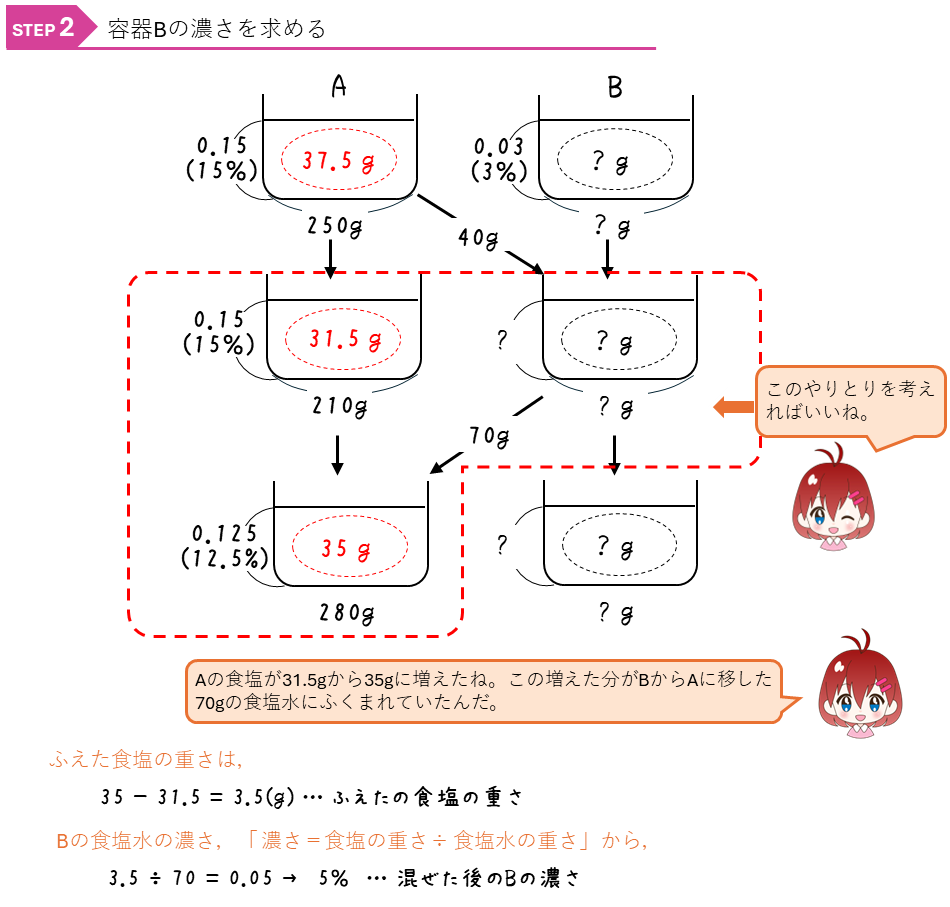

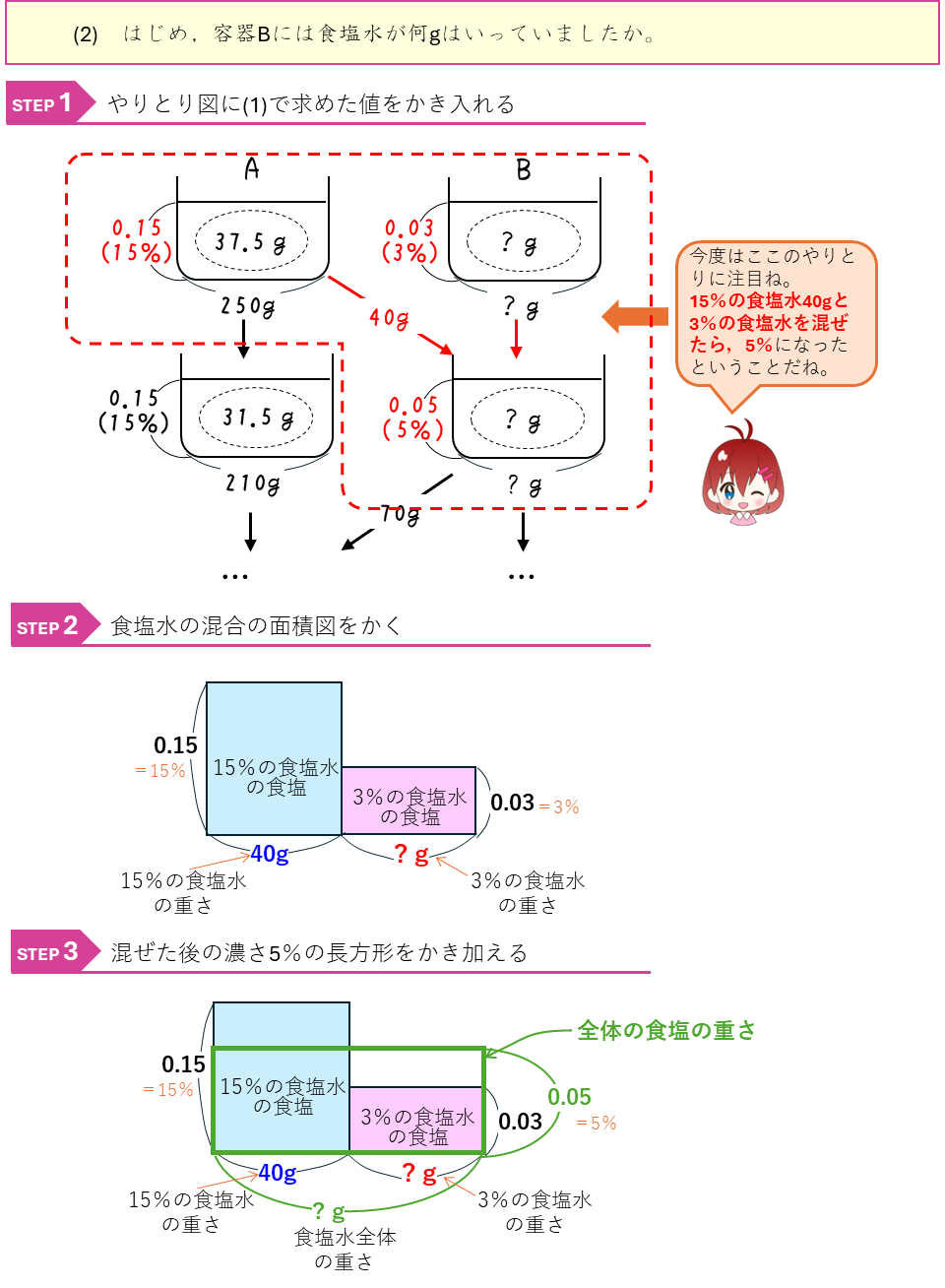

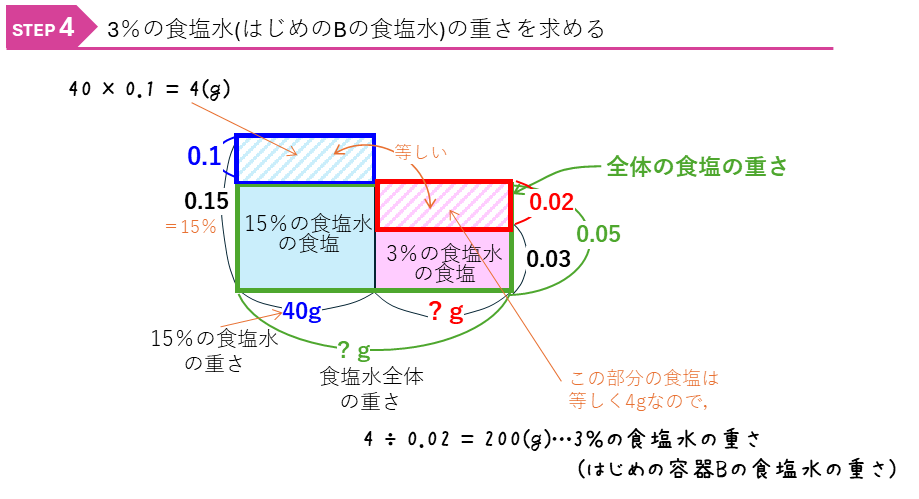

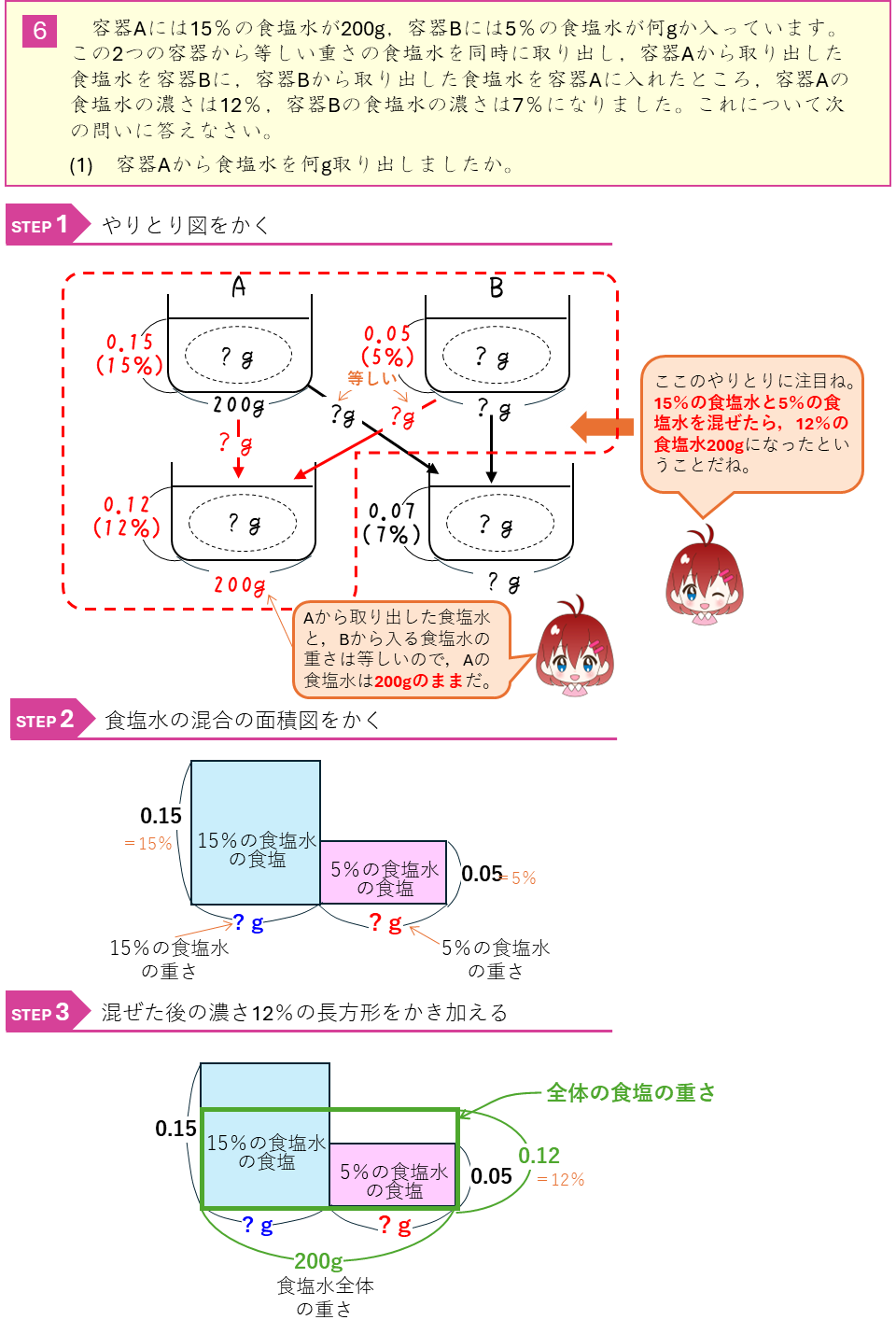

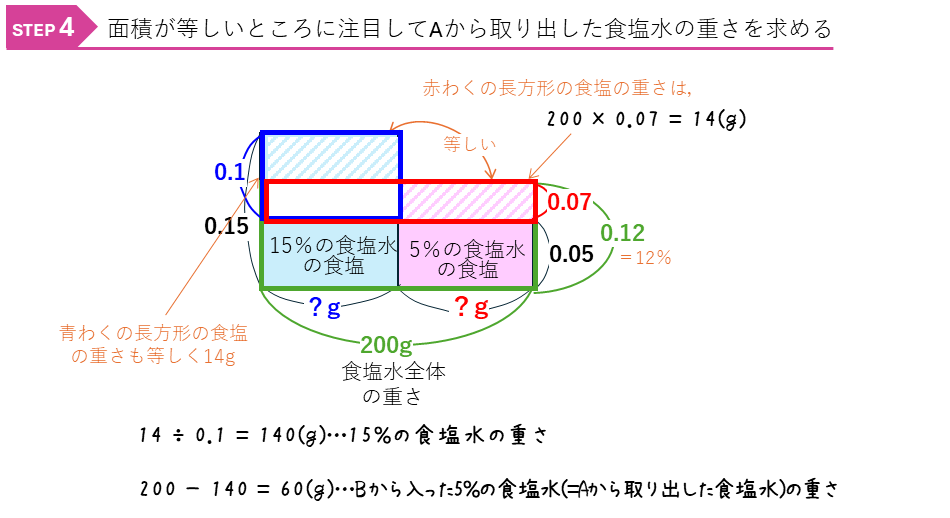

濃度算ー食塩水のやりとり

濃度算ー食塩を加える

濃度算ー食塩水の混合

濃度算ー食塩水のやりとり

濃度算ー食塩水のやりとり

コメント